Imprescindible antes de que toda la familia y hasta los vecinos “estén de rosa”, tiempo que incluye diferentes labores que comienzan al amanecer con la recogida de las flores que han nacido durante la noche, continúa con el transporte hasta la casa de miles y miles de ellas y sigue, de modo ininterrumpido hasta que se termina el tajo, con la monda de la flor y la extracción de los pistilos, esa triada de ‘brines’ o filamentos rojos y delicado perfume, que convierte el azafrán en la especia más selecta y cara del mundo. En el caso del manchego, además, en uno los mejores y más escasos, en el más apreciado por su aroma y la baja astringencia de su sabor.

El cultivo del azafrán exige una mano de obra intensiva en todas sus fases. Es un trabajo duro donde los haya y tradicionalmente la única alternativa que el campo ofrecía para obtener un dinero extra en pocos días a cambio de un esfuerzo ingente, a menudo el único modo de redondear las exiguas rentas agrarias. Los aromáticos pistilos han sido símbolo de prosperidad en todas las culturas. En muchos lugares de La Mancha, las nuevas parejas de novios recibían de sus padres como regalo para el futuro común, una suerte de azafrán para que pudieran progresar y casarse.

Hoy en día, todavía se suelen regalar unas briznas con el mismo sentido simbólico a los novios. Pero, paradójicamente, el progreso casi lleva a su desaparición. En 2005, cuando el trabajo y los sueldos altos y fáciles abundaban en las fábricas de puertas y en otras industrias auxiliares que florecían al albur de la construcción en las comunidades cercanas a Madrid, el cultivo registrado fue de tan solo 82 hectáreas, muy lejos de las 4.000 que se plantaban en los años setenta. La crisis, la necesidad, ha hecho que muchos campos de La Mancha vuelvan a recuperar el color malva de ‘la capá’, el momento álgido de la cosecha, cuando el azafranal produce flores sin cesar al influjo de la luna.

Las ‘sanochás’, las noches sin dormir hasta que la faena de la monda de la rosa concluye, con apenas unas horas de descanso hasta que los hombres regresan del campo con otro cargamento de flores -todas las que hayan nacido durante la noche-, están a punto de comenzar. Horas y horas sin abandonar la labor, con todos los adultos disponibles sentados alrededor de la mesa de la cocina,incluidas las vecinas que quieran sumarse a mondar a cambio de un tercio de todo el azafrán que obtengan. Extrayendo los pistilos sin parar mientras se cuentan historias y se apuran cafés con leche para no destemplarse ni dormirse. Un kilo de azafrán tostado (tal y como se comercializa) de la D. O. de La Mancha se paga entre 8.000 y 10.000 euros.

Una cantidad respetable hasta que se conoce que para lograrlo hacen falta 250.000 flores cosechadas y mondadas a mano, una a una, con delicadeza y precisión de cirujano. Una labor que comienza de madrugada, agachados sobre ‘las carreras’ o filas de plantas, siguiendo cuatro al tiempo, y que consiste en cortar o pellizcar la flor en el tallo, por debajo del cáliz, de modo que no se desprendan los estigmas, y depositándolas delicadamente en una cesta.

Así durante horas, antes de que el sol más fuerte las ablande y las ponga ‘pepas’, como se dice en Villafranca, y las eche a perder. La cosecha se lleva a la casa inmediatamente y empieza la monda. Una vez terminadas las flores de cada día, el azafrán obtenido se tuesta colocándolo en un cedazo cerca de una fuente de calor para que pierda la humedad y se fijen el aroma, el poder colorante y los pistilos adquieran una estabilidad física-química que les permita envasarse. Es un trabajo sencillo y muy delicado.

Hay que darle el calor justo, que seque, pero que no se pase, si no se echa a perder y no vale nada. En apenas un rato el enorme montón de filamentos rojos habrá perdido tres cuartas partes de su peso original y estará listopara su envasado. En el azafrán natural no hay ningún otro procedimiento que la monda y el tostado. A partir de ahí solo será necesario un recipiente bien seco y temperatura fresca para poder guardarse durante todo un año.

La Mancha produce el 90% de todo el que cosecha en el país, segundo productor, a muchísima distancia de Irán donde se recolecta del 90% de toda la producción mundial. Sin embargo, España se ha convertido en el primer comercializador. Aquí tan solo se producen unos 400 kilos al año, aunque muchísimas toneladas más –entre 10.000 y más de 100.000 según las distintas fuentes- se comercializan en los mercados internacionales bajo el nombre genérico de azafrán español, aprovechando una legislación laxa que permite hacerlo siempre y cuando se haya envasado en España. La mayor parte de lo que se consume en el mercado interno, de hecho, suele ser foráneo, puesto que el autóctono, más delicado y caro, se exporta a algunos de los países con más tradición en su consumo y más capacidad adquisitiva. El único sello que en la actualidad garantiza la procedencia es del de la D.O Azafrán de La Mancha, que se vende en diferentes formatos pero siempre en briznas naturales enteras.

De la Iliada a la Biblia

La rosa del azafrán (crocus sativus linnaeus), originaria de Oriente Medio, es conocida desde la antigüedad y apreciada en prácticamente todas las culturas como alimento, medicina o producto religioso. Se habla de ella en la Iliada y en la Biblia y en la literatura romana de todos los periodos. Ha sido elixir de la vida, tinte para la ropa de las fiestas romanas de la alta sociedad y producto embalsamador en Egipto. Los griegos apreciaban su perfume como el más sensual de los posibles y cuentan que las calles del Foro romano se llenaron de Azafrán para recibir a Nerón. En España, fue introducido por los árabes en el siglo VIII y tuvo un rápido asentamiento debido a sus cualidades medicinales. Se le han atribuido propiedades anticancerígenas y antioxidantes, se ha dicho que es beneficioso para combatir la psoriasis, el asma y la infertilidad. Y en los últimos años, y ya con estudios científicos, han comprobado su capacidad para aliviar a las personas diagnosticadas de depresión y ansiedad.

En la gastronomía está presente en casi todo el mundo, sobre todo en el Mediterráneo y Asia. En los primeros recetarios cristianos escritos en España, como el Llibre Sent Soví, escrito en valenciano y datado en 1324, o en el Llibre de Coch, de 1520, se recogen ya numerosas recetas en las que el azafrán tiene un papel destacado, lo demostraría que el condimento árabe formaba ya parte de las culturas gastronómicas de los diferentes grupos culturales y religiosos de la Península.

En la actualidad, el azafrán es ingrediente singular e imprescindible en la mayoría de los platos más icónicos de las cocinas regionales españolas.

Desde la paella, donde es el saborizante y colorante imprescindible para convertir un arroz corriente en un plato excelso, pasando por la Fabada asturiana, el pote gallego, el caldero murciano, el gazpacho manchego o en postres como la genestrada catalana, a base de crema dulce, limón y azafrán. En Francia se usa para la bullabesa, en Italia para el risoto milanés y así podríamos cambiar de continente y encontrarlo en el tajín árabe o en el arroz indio biryani. En la cocina vasca tradicional no ha ocupado un papel tan importante como colorante o saborizante, puesto que el pimiento choricero y el pimentón eran de más fácil acceso y menor precio, pero sí que la nueva cocina vasca lo recuperó como uno de los nuevos productos, tanto en salsas, pescados y guisos como cremas dulces.

Los caminos del Azafrán de Mancha

Promocionar la belleza de los campos floridos como uno de los reclamos de la región manchega es el objetivo de la Asociación Los Caminos del Azafrán de La Mancha, un proyecto gastro turístico que, como en un tapiz, entreteje el patrimonio natural y el arquitectónico asociados al cultivo y a la elaboración del Azafrán de La Mancha. Y aceptando la propuesta de una escapada otoñal más que perfecta, nos embarcamos en su emocionante aventura Caminos del Azafrán de La Mancha, que describen detalladamente rutas que pasan por Castilla La Mancha monumentales llenas de historia y cultura popular.

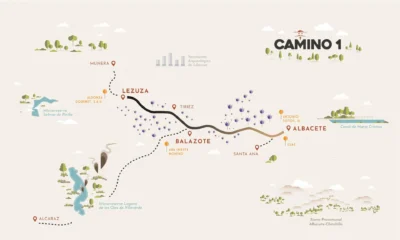

Desde la capital, hacia los molinos y Quijotes

Partimos de Albacete, la ciudad más poblada de toda la provincia, para alcanzar Balazote y descubrir sus antiguos orígenes con la Bicha, una curiosa escultura ibérica fechada entre los siglos V y IV a.C que representa un toro androcéfalo y que ha dado fama a esta villa. Siguiendo hacia el oeste pasamos por Tiriez, donde destacan su interesante Museo Etnográfico y el Centro de Interpretación del Azafrán, antes de parar a conocer Lezuza, en Campos de Montiel, y su Yacimiento de Libisosa, un asentamiento humano nacido en la Edad del Bronce que más tarde fue una importante colonia romana. Rodean al municipio un entramado de rutas, que van desde las más generales como la del Quijote o la Calzada Romana a otras más concretas como la del río Lezuza o las de Casa Corazón y Casa de Roble.

Y en el pueblo afable y hospitalario de Munera termina el primer camino entre molinos y Quijotes. Es, sin duda, una parada obligada si quieres conocer de primera mano los escenarios que inspiraron a Cervantes, que está también salpicada de yacimientos arqueológicos que evidencia que, desde la prehistoria, íberos, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos habitaron esta tierra, legando un valioso patrimonio. Conocida como “Munera, la Bella”, en otoño tiene un brillo especial.

Los caminos del Este

Para recorrer el segundo camino tomamos como base el pintoresco Alcalá del Júcar, un pueblo de cuento que te deja sin palabras cuando lo ves por primera vez, con sus casitas blancas de arquitectura popular que configuran sus estrechas y empinadas calles. Desde su mirador disfrutas de una privilegiada panorámica al meandro del Júcar, al verde valle y a cortados de 200 metros de altura, sin olvidar su imponente castillo. Y siguiendo el cauce del Júcar hacia el oeste nos topamos con Jorquera, elevado en un alto en forma de atalaya natural, en la que destacan monumentos como la fortaleza, la parroquia de la Asunción, construcción gótica del siglo XVI que aloja en su casco urbano o la casa del Corregidor, edificio barroco del siglo XVIII con labras heráldicas en la fachada y el escudo del Marqués de Villena. Y rodeando Alcalá del Júcar, podemos visitar la pequeña población de Carcelén y su castillo medieval, que en pleno casco urbano que ahora aloja la biblioteca; la Cueva del Niño cerca de Fuentealbilla, de gran interés espeleológico y Casas Ibáñez, un pequeño pueblo de La Manchuela que te sorprenderá por su riqueza cultural y natural. Por último, es una delicia visitar en Villa de Ves el Santuario del Cristo de la Vida, con unas vistas espectaculares al Embalse de El Molinar.

El tercer Camino del Azafrán de La Mancha se queda en el levante de la región, y tiene su epicentro en Motilla del Palancar, una animada localidad que tiene en el Riato su animada arteria vertebral en la que se articulan el resto de las calles con sus casas del siglo XIX. Hacia el sur, el precioso Villanueva de la Jara nos deleita con su estilo renacentista en la Plaza Mayor, el Ayuntamiento o la Posada Massó, que destaca entre otras muchas casas señoriales. Hacia el este, el paisaje agreste de Minglanilla nos invita a visitar la cercana Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, aunque el conjunto urbano del municipio alberga atractivos propios como la Casa del Administrador de la Mina, o la Casa del Curato, de 1557. Por último, cerramos el camino dirección norte, parando en la Plaza Mayor de Campillo de Alto Buey, conformada por distintos edificios de gran valor arquitectónico, antes de llegar a Enguídanos, el pleno Valle del Cabriel, que ofrece un amplio abanico de propuestas que no deja escapar la atención del viajero.

En el corazón de La Mancha

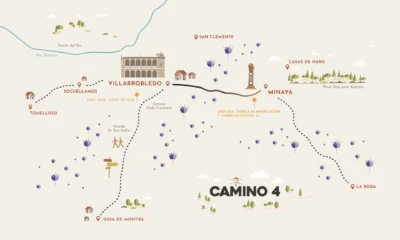

La ruta del azafrán manchego hace su cuarta parada Villarrobledo, un delicioso pueblo que refleja el esplendor socioeconómico que vivió en el siglo XVI, sobre todo en monumentales edificios como la iglesia de San Blas, varios conventos o la casa del Ayuntamiento, declarados Bien de Interés Cultural. Desde aquí partimos hacia La Roda, que sirvió como lugar de paso de las antiguas rutas comerciales sabiendo recoger lo mejor de cada una, deteniéndonos en el camino en Minaya, un pequeño pueblo de origen árabe cuya principal fuente de ocupación es la agricultura, destacando el cultivo del azafrán. En lo arquitectónico, su monumento más significativo es la Iglesia de Santiago el Mayor del siglo XIV, y se conserva también su antiguo Parador, de mediados del 1.600, que visitaron ilustres como Mariana Ana de Austria, Fernando VII o Isabel II.

Continuando con el cuarto camino viajamos hasta Socuéllamos, un bello municipio entre viñedos, que tienen en la plaza de la iglesia la mayoría de sus monumentos, como la casa de los Mendoza y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De ahí partimos a Tomelloso, llamada la Atenas de la Mancha por ser cuna de ilustres pintores y escritores, que sirve como puerta de entrada al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Cerramos la ruta al norte con el Conjunto Histórico-Artístico de San Clemente, y al sur en Ossa de Montiel, un pueblo que aún conserva parte de su encanto de épocas pasadas, con sus calles estrechas y fachadas encaladas, enclavado en el corazón de la Mancha.

Entre viñedos y flor de azafrán

Y hasta la provincia de Ciudad Real nos lleva el quinto Camino del Azafrán Manchego, donde Carrión de Calatrava, importante enclave histórico que vio nacer la primera orden militar hispana, ofrece atractivos como el Castillo de Calatrava la Vieja, parte de las imponentes ruinas de una ciudad fortificada. Hacia el oeste, la cercana Ciudad Real es ciudad medieval y cristiana por antonomasia, como evidencian monumentos como la Puerta de Toledo, la casa del Arco o la Catedral de Nuestra Señora del Prado, vestigios de su origen que también hallamos a escasos kilómetros, en el Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava. La provincia de Ciudad Real cuenta con tesoros de la talla de Almagro, uno de los pueblos más bonitos de España e internacionalmente conocido por su Festival de Teatro Clásico, que se celebra en el único Corral de Comedias que se ha mantenido intacto y en activo desde principios del siglo XVII hasta nuestros días.

Otra ruta interesante la protagoniza Daimiel y su Parque Nacional de Las Tablas, del que derivan excursiones maravillosas para el viajero interesado por la naturaleza y sus milagros. Aunque, sin duda, en este quinto camino destacan las dos cunas del azafrán y del vino. La primera es la Solana, que exhibe uno de los conjuntos urbanos más importantes de la provincia, con casas nobles, conventos e iglesias dignas de visitar, y donde podrás aprender todos los misterios de la preciada flor púrpura en el Museo “La Rosa del Azafrán”. El segundo importante destino es Valdepeñas, que cuenta con varios focos de interés dominados por la gran belleza y valor patrimonial de sus edificios, como el Ayuntamiento, la iglesia de la Asunción o el Mercado, además de varios ejemplos de casas modernistas como la casa Cruz, casa Izarra, casa Ruíz Poveda y el Casino La Confianza.

Una vuelta a Campo de Criptana

El último camino persiguiendo el azafrán manchego. El sexto arranca en Madridejos, definido por los romanos como “tierra consagrada a la madre” y reconvertido en joya arquitectónica gracias a numerosas e interesantes muestras de la vitalidad de este pueblo en los siglos XVI y XVII en su arquitectura religiosa. El vecino Camuñas es un pueblo manchego que parece no querer olvidar la tradicional manera de construir sus casas, de fachadas encaladas y portones para el almacenamiento de aperos agrícolas. Y así llegamos a Villafranca de los Caballeros, al sureste la provincia de Toledo, habitada desde la Edad de Hierro como lo acredita la necrópolis encontrada junto al río Amarguillo. Merece una mención la villa de Herencia, que debe su creación a la Orden de San Juan durante la Reconquista, pero su origen se remonta siglos atrás, como prueban los restos de castros encontrados en la Sierra de los Molinos y el Pico del Navajo, de la Edad del Bronce. Hacemos la siguiente parada en Alcázar de San Juan, en cuya iglesia de Santa María la Mayor fue encontrada la partida de bautismo de Miguel de Cervantes Saavedra, y conserva la pila bautismal. Y así llegamos a Campo de Criptana, con sus inconfundibles molinos y el Albaicín Criptano, formado por calles estrechas y pronunciadas pendientes, con construcciones de casas típicas de una sola planta, encaladas de blanco y zócalo de color añil.